2025年4月15日,北京师范大学环境学院夏星辉教授团队在《Cell Reports Sustainability》发表题为“Permafrost rivers emit mostly pre-aged carbon on the Qinghai-Tibet Plateau under climate warming”的研究论文。

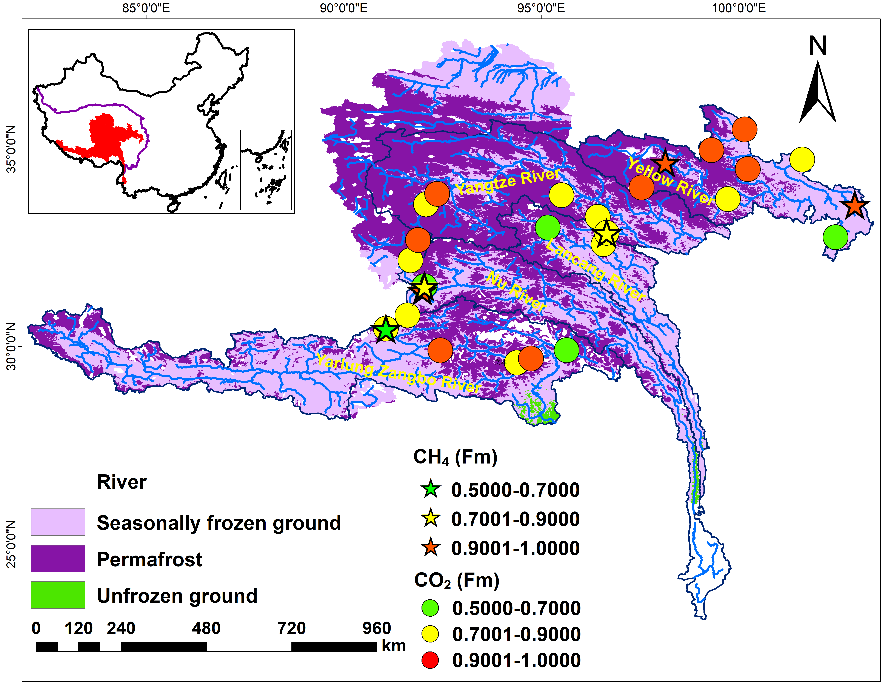

全球变暖导致冰冻圈大面积萎缩,尤其是在青藏高原—北半球最大的高海拔冻土碳埋藏区。自20世纪80年代以来,青藏高原超过30%的多年冻土已经消失。北京师范大学夏星辉教授团队以青藏高原54条河流为研究对象,通过同时对河流溶解性有机碳(Dissolved organic carbon, DOC)、沉积物有机碳(Sediment organic carbon, SOC)、CO2和CH4进行放射性碳(Radiocarbon, 14C)定年,综合流域气候水文条件、植被分布特征、冻土地形地貌等环境要素及室内培养实验结果,系统揭示了高寒河流老碳释放的关键控制机制。

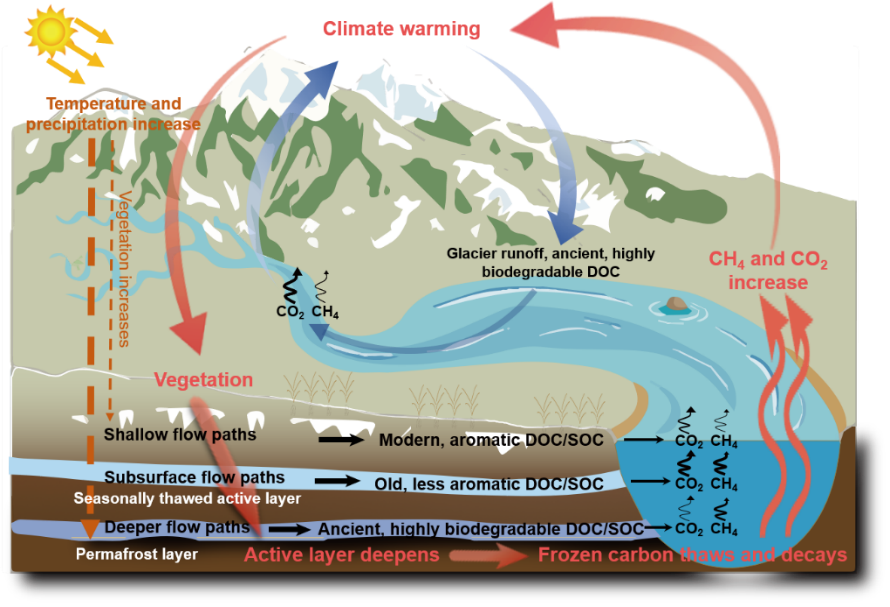

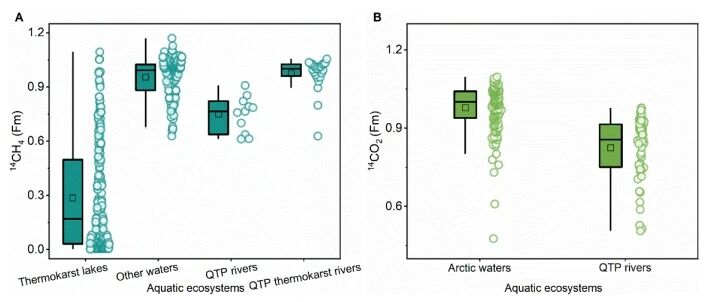

研究发现,高原河流溶解性和沉积物有机碳约70%来自活动层和冻土层老碳,其低芳香性特征更易被降解。河流排放的CH4和CO2中老碳贡献超60%,冻土碳分别占30.5%和17.8%。CH4年龄大于CO2,主要源于厌氧环境分解的古老碳库。该研究证实冻土碳通过河流直接进入当代碳循环,为全球冻土碳-气候模型提供了关键依据。

图1 河流排放的CH4和CO2的年龄分布

图2 青藏高原河流碳排放在气候反馈中的重要作用

图3 北极和青藏高原水体CH4和CO2的年龄分布差异

北京师范大学环境学院为第一单位,博士研究生孙思玥为论文第一作者,夏星辉教授为通讯作者。论文合作者包括北京师范大学环境学院副教授刘少达,广东工业大学生态环境与资源学院副教授张思波,中国科学院地球环境研究所程鹏研究员、高级工程师杜花,中国科学院上海应用物理研究所刘卫研究员、高级工程师马玉华,耶鲁大学环境学院Peter A. Raymond教授等。研究得到了国家自然科学基金的资助。夏星辉教授课题组长期从事碳氮循环与温室气体排放、流域降碳减污协同调控研究,近期在Science, Nature Geoscience, Nature sustainability, Nature Communications, Cell Reports Sustainability, Global Change Biology等学术期刊发表系列论文。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.crsus.2025.100368